ネバーランド、そこは18歳以上お断りの子供たちのパーティー・・・そんな世界の物語に映し出される幻想のごとき言葉の数々に、一瞬にして魅了されました。本を読むことの喜びを,一冊に凝縮したような,密度の濃い世界。

すばらしく直截的なタイトル/ジャケットがストレートなホラーっぷりを想像させる、牧野修久々の角川ホラー文庫書き下ろし作。

その顔を見た者は必ず、死ぬ!

という身も蓋もないキャッチはほとんど失笑ものだが、直訳すればそーゆー話。死へ向かうそのプロセスや原理に取り立てた斬新さは無いが、あぁなんだかヤなものに苛まれているなぁという「恐怖」の感覚、精神的な病理の感覚は、読み進むほど確実にその嵩(かさ)を増す。

不可解な言動を最後に自殺した大学教授の息子/高橋は、その遺品を整理する中で三冊のノートを見つける。高橋はそこに記された父の手稿を読むことで、自死へ至った父親の内心を探り始める。物語はその日記の断片と、高橋の周囲で相次ぐ異常な死の連鎖を並行させて進んでいく。そしてやがて、その鎖の手元を握る存在が浮かび上がり、物語は終局へと進んでいく。

馬鹿にされ嘲笑われコケにされ罵倒され虐められあるいは大事な存在を喪失させられそのココロに大きなダメージを負った人間が、タールのようにどす黒く鬱積したエネルギーをぐるりとネジれさせ外部へ他者へと向けていく過程の禍々しさ痛々しさ狂おしい怖さを描くことにかけては超一級である牧野修の「徴(しるし)」は本作でも各所に刻印されていて、そのイタさコワさカナしさの鮮烈がイヤが上にも強烈に胸をエグる。あぁいやだいやだ見たくないよぉおと思いつつも目が離せない「壊れてしまった」人たちの言動は、生理的な方面からの恐怖を煽る。

あとがきにて作者は「ただ出てくるだけの幽霊なんて怖くない」と書いている。そして「いろいろ考えている間に、とうとう私はその解答を思いついてしまったのだ。幽霊の正体と、だからこそ幽霊は災厄をもたらすのだとういう、その解答がこの小説の核になっている」と。

牧野修が生み出した人間に"物理的に作用する"それと、それを引き起こすための"カギ"には、うそだうそだと解っていながらも夜中に思わずゾッとしてしまうような。たとえば「リアルヘヴンへようこそ」のようなトンだ幻想大作ではないし、「死せるイサクを糧にして」のような徹底した不条理とも違うが、牧野修のイヤ巧さが巧妙に張り巡らされた良作だったと思う。ラストにかけての、旧き良きアメリカンホラーを思わせるドタバタとホロり加減もグッド!

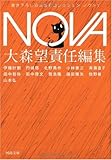

本アンソロジーを作ったいきさつについて、責任編集者・大森 望(のぞみ)、かく語りき。

<SFがこれだけ浸透した現在、本格SFの短編が定期的に載る媒体がもう少しあってもいいんじゃないですか。だれもつくらないなら自分でつくってしまえ──ということで立ち上げたのがこのシリーズ。(中略)編者である大森がいきなりメールまたは口頭で依頼し(一部、自薦・他薦あり)、届いた原稿を読んで勝手な注文をつけ(大幅な改稿はもちろん、最初の作品をボツにして別の作品を送ってもらったケースもある)、最終的に揃ったのが、ここに収められた十一編。> 「序」 p.5〜6より

宇宙を行く無人探査機のモチーフ(『スターシップ (新潮文庫―宇宙SFコレクション)』所収のイングリス「夜のオデッセイ」みたいな、ああいうの)に、タイムトラベル・ロマンス風味の邂逅とをブレンドさせて、胸熱くなる小品に仕立てた、藤田雅矢の「エンゼルフレンチ」。

月面で起きた最初の殺人事件か?! 小松左京ちっくな読みごたえもあり、本格ミステリとしてもよく出来ていて読ませる、山本 弘の「七歩跳んだ男」。

ぶぶっと噴き出すアホらしさも、ここまで大真面目に、かつ、手塚治虫をからめて壮大にやられると、もはや、わくわくするしかなかった、田中啓文(ひろふみ)の「ガラスの地球を救え!」。

私には全然わけ分からん作品もいくつかあったなかで、「これは、面白いなあ。読んだ甲斐があったなあ。」と気に入った作品は、この三つでした。

巻末の「編集後記」に、<今後は、その新城カズマ氏を筆頭に、山田正紀、神林長平、恩田陸、津原泰水、西崎憲、岸本佐知子、東浩紀、曽根圭介、法月綸太郎、伊坂幸太郎など各氏が登場予定(交渉中/三巻以降含む)。ご期待ください。>とあって、いやあ、この作家のラインナップの魅力的なこと。シリーズ第二巻以降も、思いっきり期待したいっ!

購入する前に、「他の方が書いた物だから…」と割り切っていたつもりでした。

でも、いざ読み始めると、言葉の使い方や表現の仕方にいちいち違和感を覚えました。

「これは私が今まで知っているグインではない…。」

栗本薫さんによるグインサーガは、本当に終わってしまったことを改めて思い知らされました。

ただ、今回物語を提供してくださった作者の皆さんには、

それぞれがグインサーガに対する強い思い入れがあったことは分かりました。

どの話も、グインの世界観を大切にしながら描かれているのは間違いありません。

今岡清さんから見た奥様=栗本薫さんについての話も興味深かったです。

きっと、第2弾以降も読ませていただくと思います。

これは、2003年に出た新書版に短編二つが追加されたものです。

追加の一つ目『病室にて』は、本書の最期に収録されている『付記・ロマンス法について』と対になると思われるものです。小説とは何か、何故書くのか等、作者の意見の一端が垣間見える書き下ろし作品。

追加の二つ目は異形コレクションの『魔地図』に掲載された『いつか、僕は』。

静かに切ない、しんみりした話から開いた口が塞がらない妄想爆発の与太話、かと思えば連続殺人鬼誕生譚、果ては不気味な人類滅亡譚までバラエティに富んだ短編集ですが、全体として見ると作者・牧野修氏のカラーで統一されておりバラけた印象は受けません。

どれも全て面白かったのですが、一番印象に残ったのは「踊るバビロン」。牧野版「不思議の国のアリス」のような話で、ルイス・キャロル顔負けの不気味で奇妙な生き物が跳梁跋扈するSFファンタジーです。特に、独自の論理と喋り方が印象的な家具人間・ポー先生はチェシャ猫やハンプティ・ダンプティを思わせます。

他にも、公衆便所で殺された女性の暗く悲しい走馬灯「夜明け、彼は妄想より来る」や、人類が実に幸せそうに滅びてゆく様が不気味な「バロック あるいはシアワセの国」、黒魔術の歴史パロディ「演歌の黙示録」、自殺しようとした女性と彼女にとりついた「憑依者」のつかの間の交流を描いた切ない「憑依奇譚」等、様々な種類の短編が幅広く取り揃えてあるので、何かしらお気に入りは見つかると思います。

ちなみに本書は作家の平山夢明さんが解説を書いており、これがなかなか面白かったので、平山さんのファンにもちょっとお勧めです。

|